核磁共振(NMR)

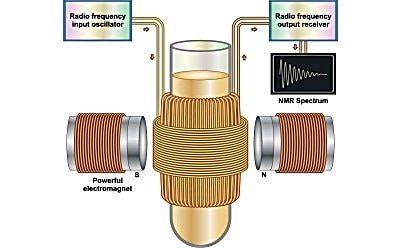

核磁共振(NMR)光谱是一种用于确定样品分子结构和化学成分的分析技术。它通过分析旋转原子核在强磁场中的相互作用来工作。在 NMR 光谱中,静止的外部磁场会使分子中的某些原子核吸收选择性射频。吸收的能量会引起核自旋的转变,这在 NMR 光谱上可以观察到。

特色类别

核磁共振波谱学的应用

核磁共振波谱学是一种非破坏性和非侵入性技术,用于确定分子结构和动态。核磁共振的应用多种多样,包括以下研究领域和行业:

- 在生物学中,核磁共振被用于研究蛋白质、脂类和核酸等大分子。13C、1H、15N、31P、23Na 和19F 是最常用的核磁共振方法。/F 是与生物相关性最强的 NMR 活性核,用于了解氨基酸、脂质和碳水化合物代谢的生化途径。

- 在化学领域,核磁共振被广泛用于定性和定量分析,以监测反应、确定结构和评估纯度。

- 在高分子科学中,分析单体比例、分子量、触变性、排序、链长和分支,并确定端基。

- 在制药业中,确定药品中有效成分、辅料和杂质的纯度和数量

- 在石油工业中,评估原油及其产品中的碳氢化合物。

- 在医学中,磁共振成像(MRI)是核磁共振的一种应用,用于软组织分析,以确定受损或患病的组织。

核磁共振波谱原理

核自旋与元素核的组成有关。含有偶数个质子和中子的原子核的核自旋为 0,不能进行核磁共振(例如,4He、12C、16O)。质子和/或中子数目为奇数的原子核会显示核自旋,并能产生核磁共振(例如,1H、2H、14N、17O)。这些原子核的行为就像微小的旋转磁铁,可以与外部磁场相互作用。旋转的原子核也会产生自己的磁场,从而与其他具有自旋的原子核相互作用。

核磁共振仪器测量的是在强磁场影响下核自旋态的相互作用。磁场会使原子核像陀螺一样前冲(旋转)。当预处理核的频率与与其相互作用的低外部射频波频率相匹配时,预处理核会选择性地吸收射频波的能量。当这种吸收发生时,前处理核和射频波被称为 "共振",因此也称为核磁共振。将原子核的频率调谐到无线电波的固定频率,或将无线电波的频率调谐到原子核的频率,都可以产生共振。

在核磁共振过程中,外加磁场会激发具有不同磁矩、跨越不同能级的原子核。在吸收了特征无线电频率后,激发态原子核通过向周围环境传递能量而返回到较低的能量状态。当能量转移到其他原子或溶剂时,弛豫过程称为 "自旋晶格弛豫"。如果能量转移到处于同一能级的相邻原子核上,这个过程被称为"自旋-自旋弛豫"。这两个弛豫过程的特征是时间常数:自旋-晶格弛豫时间(T1)和自旋-自旋弛豫时间(T2),它们是产生 NMR 光谱的原因。

核磁共振波谱的特征

核磁共振波谱是应用射频与吸收的关系图。原子核在图谱上吸收的位置称为化学位移。化学位移受原子核周围电子密度的影响。如果原子核周围电子密度较高,原子核就会受到外部磁场的屏蔽,从而使 NMR 光谱上的信号向上移。如果原子核被一个负电原子包围,它就会消除原子核周围的电子密度,从而产生 "去屏蔽 "效应。这会使 NMR 光谱上的信号 "下移"。邻近原子核的自旋也会影响核磁共振波谱上的信号,并可能导致核磁共振信号的分裂,即所谓的 "自旋-自旋耦合"。

相关文章

- NMR shift charts assist in identifying impurities in deuterated solvents, aiding accurate chemical analysis.

- NMR参考标准品可确保正常的仪器性能。本文总结了这类标准品的关键运行参数,如pw90、灵敏度、分辨率和线形。

- Isotopic Labeling for NMR Spectroscopy of Biological Solids;

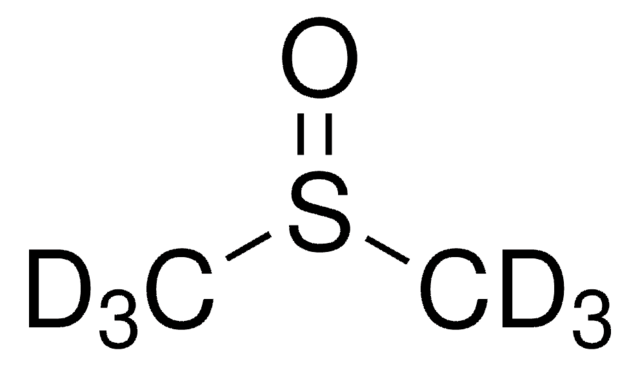

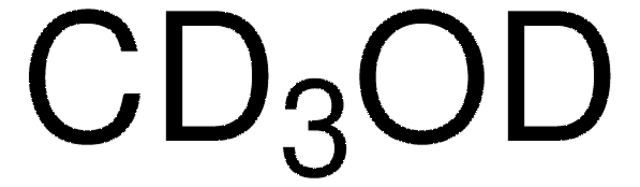

- Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.

- The use of CRMs for the NMR quantification of phosphorylated organic compounds and metabolites offers several advantages as it is based on a signal comparison of the analyte with an internal or external reference standard.

- 查看全部 (9)

相关协议

- 本页为一篇有关NMR聚合物分析的文章。

- Refinement of protein dual-labeling protocol using EnPresso® B Defined Nitrogen-free showcased by Vernalis, Ltd. for drug discovery.

- 查看全部 (2)

查找更多文章和协议

我们能提供哪些帮助

如有任何问题,请提交客户支持请求

或与我们的客户服务团队联系:

发送电子邮件[email protected]

或致电 +1 (800) 244-1173

额外支持

- Chromatogram Search

Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.

- 计算器与应用

网络工具箱 - 用于分析化学、生命科学、化学合成和材料科学的科学研究工具和资源。

- Customer Support Request

Customer support including help with orders, products, accounts, and website technical issues.

- FAQ

Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.

如要继续阅读,请登录或创建帐户。

暂无帐户?为方便客户阅读,本页通过机器进行翻译。我们已尽力确保机器翻译的准确性,但机器翻译并非尽善尽美。如果您对机器翻译内容不满意,请参阅英文版本。